|

■「SFの浸透と拡散」は、その後どうなったのだ?

1978年というと、世間的にメジャーなのはこのあたりのネタでしょう。どちらも、当時の日本で大流行したものです。これまで取り上げたような「知る人ぞ知る」ものではなく、新聞や週刊誌でさんざん取り上げられ、大多数の日本人が見聞きしていたはずの、メジャーネタです。今でいえば「千と千尋の神隠し」とか「FF」くらい知名度が高かったでしょう。

1978年というと、世間的にメジャーなのはこのあたりのネタでしょう。どちらも、当時の日本で大流行したものです。これまで取り上げたような「知る人ぞ知る」ものではなく、新聞や週刊誌でさんざん取り上げられ、大多数の日本人が見聞きしていたはずの、メジャーネタです。今でいえば「千と千尋の神隠し」とか「FF」くらい知名度が高かったでしょう。

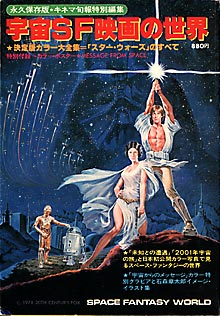

「スター・ウォーズ」はアメリカでは77年公開ですが、日本公開は意図的に遅らされ、この年の半ばまでズレ込みました。そのせいで本編が上映される以前から、特集番組や雑誌や単行本やコマーシャルやパチもん映画などさまざまなメディアで「スター・ウォーズ的なもの」が垂れ流され、いささかうんざりしていた頃に本家が上映されて、その頃にはすでに多くの人が飽き飽きしていた記憶があります。右は、その当時に発行されたムックのうちのひとつです。当時、この手のものが世の中に氾濫していました。このような世の中の勢いをかって、ビジュアル系のSF雑誌として「スターログ」が創刊されたのも、この時でした。

この「スター・ウォーズ」がメジャー化した時期に、日本のSFの受容のされ方は大きく変わったように思います。それ以前のSFというのは、「宇宙だとかロボットだとかタイムマシンだとか子供っぽい小説をいい歳をした大人が書いているジャンル」という世間の偏見を背負っており、あるいは、背負っているという被害者意識をどこか持っている人たちによって支持されてる小説でした。それは、「SFこそ、現代でもっとも覚醒した者たちが支持するジャンルである」という選民意識の裏返しでもあったのです。(念のために書いておきますが、サイエンス・フィクションの略だったSFは、フィクション=小説です。70年代までは、SF小説という表記をすると笑いものになりました。それは、「ホラームービー映画」といっているようなものだったのです)

このような書き方をすると、当時のSFファンの人から反発があるかもしれません。たしかに、ものごとをわかりやすくするためにやや極論的な書き方になっているかもしれませんが、そのような「被害者意識」と「選民意識」がどこかに存在していたことを無視してしまうと、70年代までのSFというものの受容のされ方は、うまく説明できません。70年代にSFファンであった私は、SFファンであるというそのこと自体を、どこか心の中で誇らしげに感じていたように思うのです。

ここでもまた問題にしているのは、SF史以上に、SF受容史の方です。

この「スター・ウォーズ」の大ブレークを境にして、SFファンの間からはそのような「被害者意識」だとか「選民意識」のようなものが急速に消えていったように、私には感じられます。

SFがもはや「特別なもの」ではなく、「ありふれたもの」に変化したといっていいかもしれません。「センス・オブ・ワンダーを理解しているかどうか」によって選別されていた特殊な仲間の意識が、「スター・ウォーズ」の大ブレイクをきっかけにして世間に飲み込まれ、解消していったかのように見えるのです。

そのようなSFをめぐるあり方の変化は、すでに70年代半ばにSFの内部から指摘されていました。たとえば「SFの浸透と拡散」という言葉がそれです。1975年のSF大会で「浸透と拡散」をテーマにしたパネルディスカッションが行なわれ、翌年の「奇想天外」の座談会などで盛んに話題にされました。

その内容の詳細にまでは今は触れませんが、70年代に日本のSF作家たちが各々の独自のジャンルを確立していくにつれ、SFというキーワードから離れて「拡散」していったという現状認識がそこにありました。「SFの本道から離脱しつつある自分たち」という自覚が、どこか後ろめたさとなって日本のSF作家に作用していたようです。

そのように、70年代後半というのは、SFにとって大きな地殻変動の時期でした。

この地殻変動の結果、SFファンたちをとりまく環境は、80年代以降にどうなったのか?

そこにあったものは「映像的なもの」の大量流入でした。「スター・ウォーズ」という映像的なSFによって開かれた扉は、その橋渡しとなったのです。それは、やがて多くの者から「SF」というキーワードへのこだわりを忘れさせる経過をたどったようにも見えます。

わかりやすく図示すると、

SFへの熱狂(60〜70年代)

↓

SFビジュアル作品への熱狂(スター・ウォーズ)

↓

ビジュアル作品への熱狂(80年代以降/SFはあたりまえの時代)

という感じでしょうか。

「宇宙戦艦ヤマト」では、まだ恥ずかしいから我慢していた(笑)ものが、「スター・ウォーズ」にSF作家がことごとくハマっていく様が伝えられるにつれ、もう「映像的なものに対するリミッター」は完全に外れてしまいました。

たとえばSF大会という、SFファンが集う場を見る限り、そこには70年代末から「おたくっぽい」アニメやまんがや映画などが大量に流入しました。SF大会で「ガンダム」が上映され、吾妻ひでおと高橋留美子の作品が熱狂的に迎えられ、ゲストとしてSF作家ではなくまんが家やアニメーターが多数招かれ、オープニングにはオリジナル・アニメが上映され、自主製作の特撮パロディ映画が話題を呼ぶ。そういう光景が80年代前半を支配しました。それは、非常に大きな変化だったのです。

しかも、ハードSFの理解者だったはずのコアなSFファンのデザイングループが密接に関与して作ったTVアニメが、美少女的なものにその力を注ぎ込み、アイドルの歌によって敵に勝利するという「だらしなくも、情けないものへ崩れ落ちていく」光景を見るにつれ、もはや我々は決定的に別の何かを選択してしまったことを実感せざるをえなかったのです。

(「屈伏」とか「だらしなくも、情けない」とかいう言葉は、べつに製作者を非難しているわけではありません。その同じ空気の中に私もいたのです。あれは当時からかなり恥ずかしかったとはいえ(笑)、それを頭から否定できるような場所には、私はいませんでした。ただ、そういう自分たちの居場所を70年代的な視点から見た時、「だらしなく」という言葉が思い浮かぶのです)

「スター・ウォーズ」という映画は、世間とSFの橋渡しをする役目を果たすと同時に、多くのSFファンを映像的なものへ「だらしなく」移行させる契機となったと思うのです。

|  1978年というと、世間的にメジャーなのはこのあたりのネタでしょう。どちらも、当時の日本で大流行したものです。これまで取り上げたような「知る人ぞ知る」ものではなく、新聞や週刊誌でさんざん取り上げられ、大多数の日本人が見聞きしていたはずの、メジャーネタです。今でいえば「千と千尋の神隠し」とか「FF」くらい知名度が高かったでしょう。

1978年というと、世間的にメジャーなのはこのあたりのネタでしょう。どちらも、当時の日本で大流行したものです。これまで取り上げたような「知る人ぞ知る」ものではなく、新聞や週刊誌でさんざん取り上げられ、大多数の日本人が見聞きしていたはずの、メジャーネタです。今でいえば「千と千尋の神隠し」とか「FF」くらい知名度が高かったでしょう。